Neuroscience-driven Recruitment

1、従来型の求人で成果を出せない理由

厚生労働省の統計によると、中小製造業の有効求人倍率は依然として高止まりしています。

しかし、求人広告の多くは「雇用条件の羅列」に留まり、脳の情報処理メカニズムを考慮していません。

結果として、求職者の記憶にも感情にも残らず、大企業に比べて条件面では不利にならざるを得ない中小企業には応募者が集まらないという状況が続いています。労働者人口が減っていく日本では、更に中小製造業にとって厳しい時代が到来すると予測されています。

そんな時代だからこそ、大企業が得意とする「労働条件訴求型求人」を慣習のまま続けるのではなく、中小企業の身軽さが活かされる求人スタイルに変えましょう。

>2026年からはどんな世界になるかについてはこちら

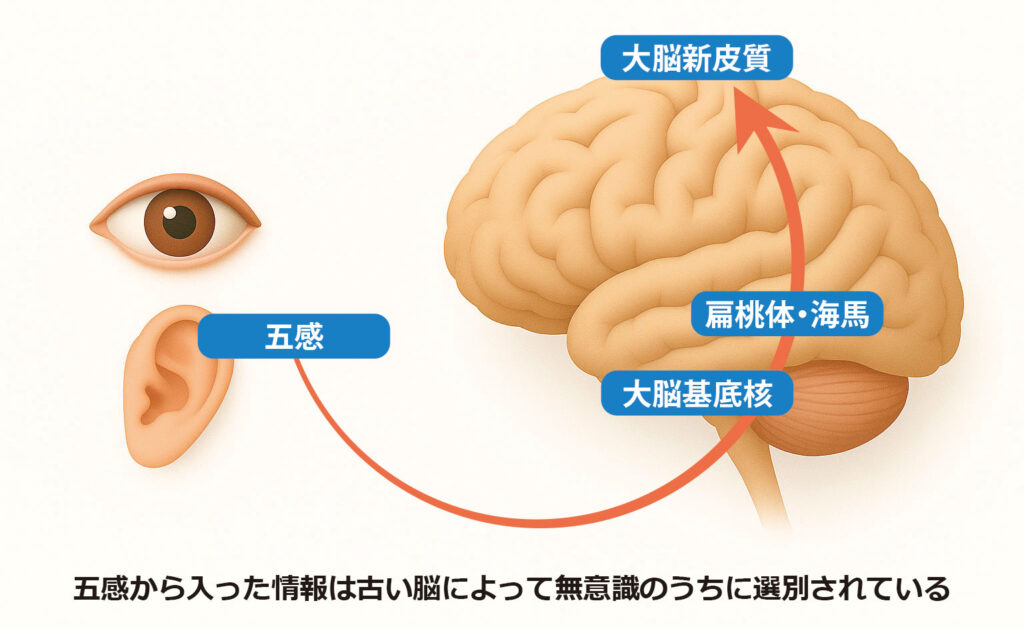

2、脳科学界の研究成果

生命には35億年という長い年月をかけたサバイバル選択の積み重ねがあり、生命進化の系譜の中にいる人類も、情報伝達の経路や無意識のうちにどんな情報を取捨選択するのかといった脳の機能として受け継いでいます。だから人材募集でも、成功させたいなら脳科学研究を活かしていくべきです。

●脳科学研究(Depue & Collins, 1999 ほか)

目や耳から入った情報は、大脳基底核(本能・安全の判断)、扁桃体・海馬の大脳辺縁系(感情)といった古い脳による無意識フィルタをパスしてから大脳新皮質(論理・理性)に伝わります。大脳基底核や大脳辺縁系はまず「敵か味方か」を本能的に判断します。古い脳のフィルタを、警戒心を和らげた心理状態で通過できなければ、そもそも興味を持ってもらいにくいし、ネガティブな印象で判断されてしまいます。伝えたいことがあるなら、脳に正しくアプローチする基本原則を遵守すべきです。

アプローチする基本原則に沿って、警戒心を和らげた心理状態になってもらった後に、会社や就労環境についての詳細情報は伝えるという流れが効果的です。そして詳細情報にも、神経科学の知見に基づいた「応募行動を引き出しやすい順番」と、それに関わる神経伝達物質があります。

① セロトニン(楽観的・悲観的な性格に重心的に関わる)優位:安心・安定の提示、安定性・労務環境

② ドーパミン(外交的・内向的な性格に重心的に関わる)優位:未来ビジョンの提示、成長機会・スキル獲得・キャリア展望

③ オキシトシン(社会親和・絆重視の性格に重心的に関わる)優位:仲間意識の強調、職場のつながり・チームの一体感

しかし上記は会社ごとの状況を考慮せずに一般化した基本順位ですので、会社の状況や募集対象によって調整する必要があり、もちろん労働条件の提示も不可欠です。それらの優先順位付けを含め当社が得意とするポイントです。

●Big Five(ビッグファイブ)理論

Big Five(ビッグファイブ)理論とは、脳科学や人間行動学、心理学の分野で研究や実証が進んでいる理論で、「外向性(Extraversion)」「協調性(Agreeableness)」「神経症傾向(Neuroticism / Emotional Stability)」「誠実性(Conscientiousness)」「経験への開放性(Openness to Experience)」という5つの因子に対する反応によってパーソナリティを把握します。この理論による診断が職場適応に直結することが脳科学者達の実験で実証されています。

また、Big Five理論を10項目のテストで簡易的に評価できるようにしたパーソナリティ診断がBFI-10診断(Big Five Inventory-10)です。そして、BFI10診断を求職者用にアレンジしたものが『応募者適性診断テスト』です。募集時に実施することにより求職者の性格タイプの把握に役立てることができ、採用後に「社風が合わない」といったマッチング不一致による離職率の改善に効果があります。

3、ストーリーテリング

正しく伝える順番があるのと同じように、脳には「どういう形式の情報なのか」によって反応が違うという特徴があります。その分野にも科学者たちの研究成果があり、Apple社のCEOだったスティーブ・ジョブズ氏やオバマ元大統領などプレゼンテーションの達人と呼ばれる人たちはセオリーに合致した話し方をしています。そのセオリーとは『プレゼンテーションは“ストーリー”で語る』ということです。

●ストーリーテリング効果(Jennifer Aaker, 2020)

スタンフォード大学のJennifer Aaker教授や心理学者Jerome Bruner氏によって、ストーリー形式で提示された情報は、論理的説明よりも最大22倍記憶に残りやすいと発表されています。これらの脳科学研究の成果により、正しい順番で伝達することとストーリーテリングを組み合わせることで、大きな成果が期待できます。

※Jennifer Aaker “Stories are remembered up to 22 times more than facts alone.”

また、ハーバード・ビジネス・スクールのThomas Graeberらによる実験では、ストーリーの記憶保持率は1日後には約3分の1減少した一方、統計は73%近く減少したという結果が示されており、ストーリーによる伝達は伝わりやすいだけでなく、伝わった後にも長期的に記憶に残りやすいことが確認されています。

① WHY:ストーリーの登場人物、舞台、そこで起きている解決するべき優先課題

② WHAT:優先課題の解決の鍵となるキーコンセプト

③ HOW:具体的な内容や手順、課題が解決されるとどう変わるのか、メリット(時にはデメリットも語る)

この順序は、ストーリーテリングのセオリーに基づいた「伝達効果を導き出す流れ」です。

達人たちが使っているストーリーテリングのセオリーと、脳科学による正しい順番で伝える研究成果を統合したメソッドが『脳科学ストーリー求人』という当社のサービスです。

4、生成AI利用者への対策

一方で、若い世代には自分に合った職探しにChatGPTに代表される生成AIを使う人も増えています。OpenAI社のサム・アルトマンCEOが「人間同士のカスタマーサービスは終焉に近づいている」と言うように、人々の情報検索は「クリック」から「質問」に移行していて、Google検索結果がクリックに至らなかった率は、2022年の約26%から2024年には60%に急増したと報告されています。

つまり、脳科学が効果を発揮する前の段階として、まずはAIが生成する応募先リストに入る必要があります。当社では、応募者本人の脳に語りかける脳科学+ストーリーテリングの構築と並行して、人工知能が探しやすい構造と構成要素をホームページに織り込むご提案も致します。

5、実績と期待できる効果

当社スタッフは顧客企業の20代応募を3倍化(※)したり、正社員が3割以上に増加(※)した工場の求人に貢献した実績があります。

※過去実績であり貴社の成果を保証するものではありません。

また、『脳科学ストーリー求人』のメソッドは下記の効果が期待できます。

●応募率の向上:情報を脳に残りやすい形式で伝達できる

●マッチング精度の改善:心理的適合性で社員と会社のマッチング精度を上げられる

●定着率の向上:応募時から動機付けができる

6、導入ステップ

採用課題の

ヒアリング

これまでの求人スタイルや応募状況、課題を分析して顕在化。ご要望や改善点を把握します。

BFI10ベースの

ストーリー設計

ビッグファイブ理論の脳科学的シーケンスに沿って訴求ストーリーを構築します。

募集コンテンツ

構築・配信

構築したストーリーに沿ってホームページ、外部求人ページ、SNS広告などの募集関連コンテンツを制作・配信します。

効果検証・

改善

応募数や定着率なっどの定量評価を行い、改善を繰り返して効果を最大化させていきます。

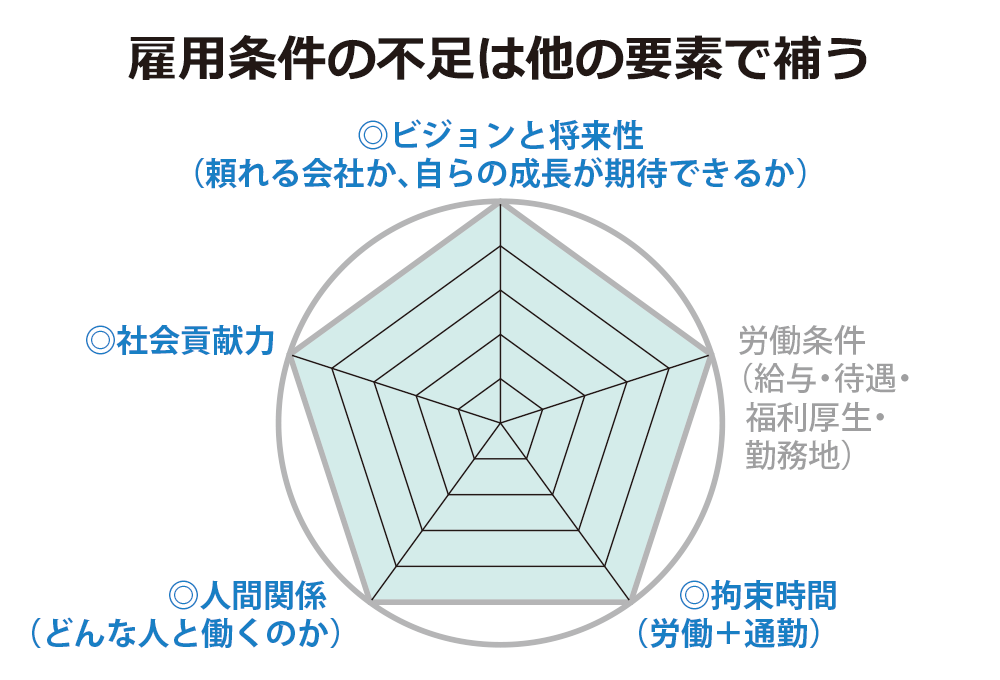

7、雇用条件の不足を補う

従来型の求人は、とかく雇用条件の羅列になってしまっていることが多く、条件の善し悪しだけで競えば大企業が有利と言わざるを得ません。もちろん労働条件を軽視していいという話ではまったくありませんが、報酬額や福利厚生の手厚さは大企業のフィールドですから、雇用条件の不足は他で補うようにしなければ勝てません。また、外面だけ整えても、会社に本当に魅力が乏しければ入社しても定着することはありません。ではどうするかというと、現代の求職者が労働条件以外に何を求めているのかを知ることです。

現代の求職者が重要視している要素のうち、若い世代に共通する要素は5つ。その内の1つは大企業が得意な『労働条件』ですが、それ以外の要素としては、自らの成長が期待できるのかという『ビジョンと将来性』、どんな人と働くのかという『人間関係』、誰かの役に立ちたい気持ちを満たしてくれる『社会貢献力』、そして通勤時間を含む『拘束時間』つまりワーク・ライフ・バランスの重視という5つです。新卒には自分の成長と共に社会の役に立っているという満足感を得たい人が増えていて、労働条件のよい大企業の内定を蹴ってNPO法人を選ぶ人もいます。もしもあなたが自社の平均年齢を下げ、会社を若返らせたいと願う中小企業経営者なら、条件の羅列で募集する大企業有利なスタイルをやめて、他の要素で魅力を磨き、それが伝わるように表現することをお勧めします。

伝わるように表現する、それが『脳科学ストーリー求人』のメソッドで、伝わりやすいストーリー仕立てで、正しい順番で脳にアプローチすれば、求職者に興味を持ってもらうことができます。

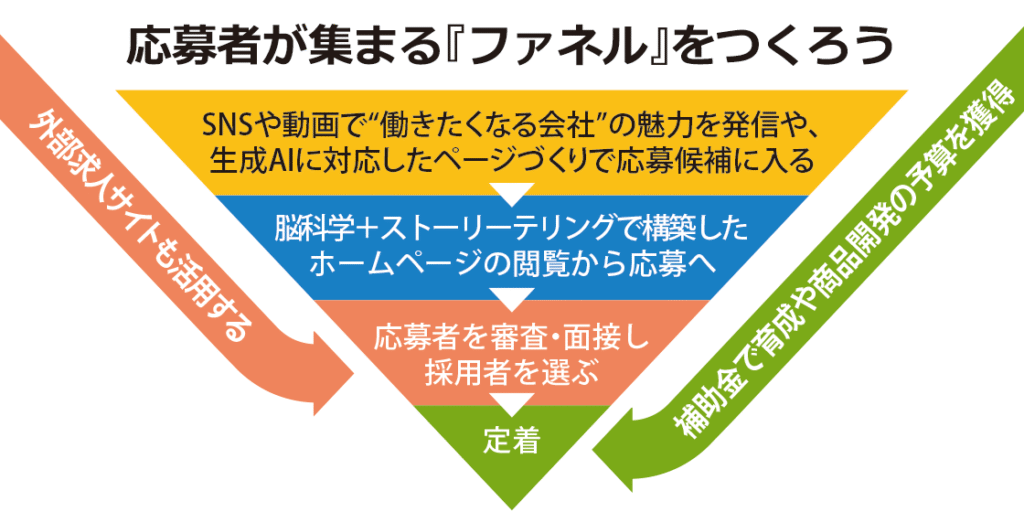

8、人が集まるファネル

応募者が魅力を感じる社内体制をつくり、見に来た人に正しく伝わるストーリー仕立てのホームページをつくることが重要ですが、そこに人が集まるしくみ『ファネル』を構築しなければ、そもそも人目につくことがありません。

ファネル(funnel)とは、もともと液体を瓶詰めするときに使う「漏斗(じょうご)」のことです。マーケティング用語としては、広く集めた母数が段階を追うごとに選別されて成約に導く“しくみ”のことを指します。お客さまを集める販売の場面でよく使われる考え方ですが、もちろん、求人募集においてもファネルづくりは重要な要素で、ファネルを構築しなければ求人コストが下がっていかないし、運任せになってしまいます。

当社のサービスは、宣伝・マーケティングに携わってきた専門家が、ホームページだけでなくSNSや動画や外部求人サイトを組み合わせて貴社のファネルづくりをすべてサポートします。